Как «Мемориал» собрал онлайн-архив политических репрессий

Созданию базы из 115 тысяч имён не помешало даже закрытие организации.

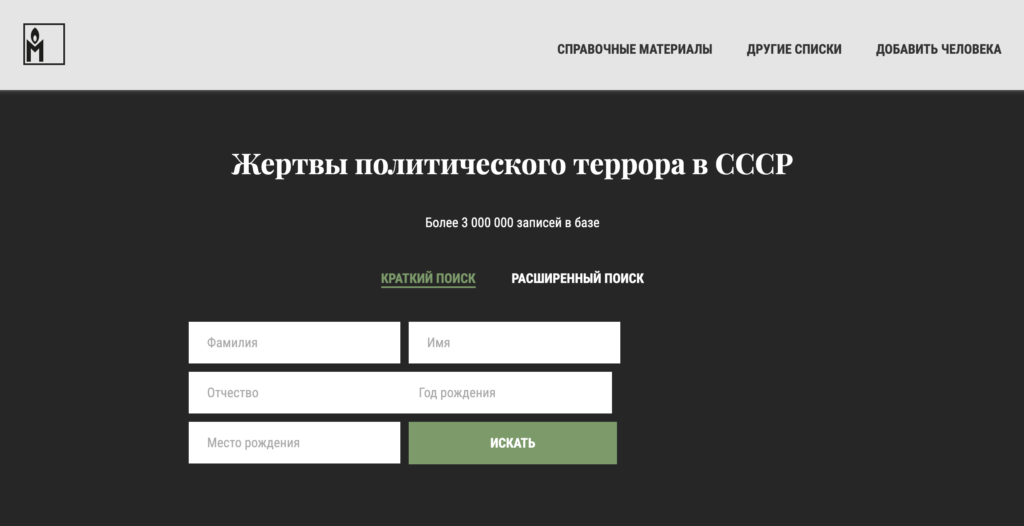

1 февраля «Теплице социальных технологий» исполнилось 11 лет. К своему дню рождения организация выпустила книгу «Социальные проекты, которые изменили Россию. Вдохновляющие истории десятилетия (2002 – 2022)». В ней независимые журналист_ки рассказывают про 18 инициатив, на протяжении десяти последних лет боровшихся за гражданское общество в России, используя современные технологии. С любезного разрешения «Теплицы» «Пыль» публикует главу, посвящённую «Мемориалу» — о том, как правозащитному обществу удалось создать онлайн-архив, где можно найти, например, жите_льниц Ростовской области, арестованных в сентябре 1938 года, или всех репрессированных учите_льниц города Воронежа.

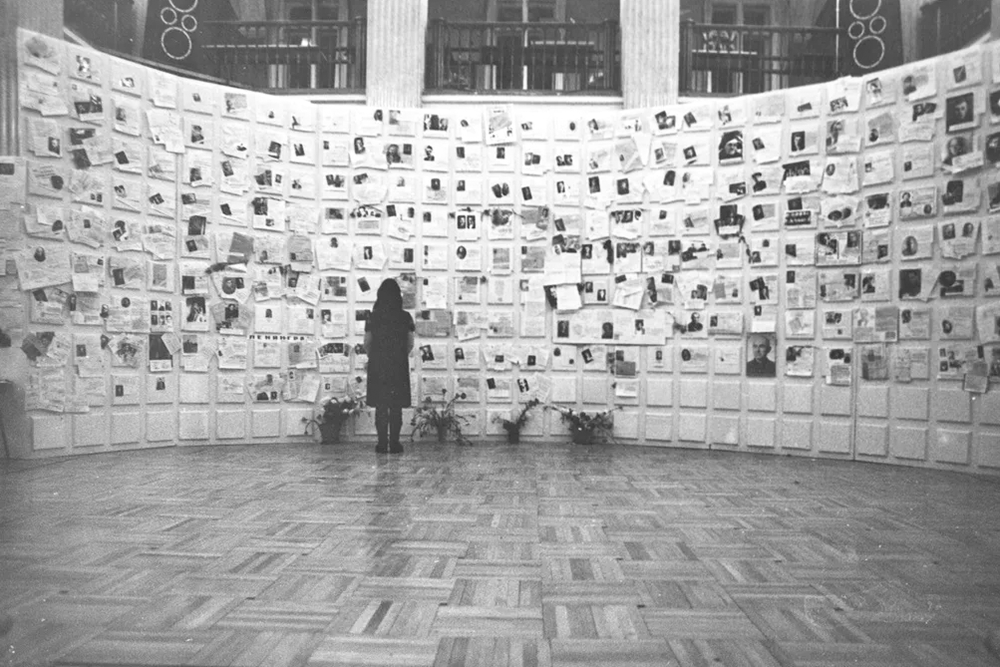

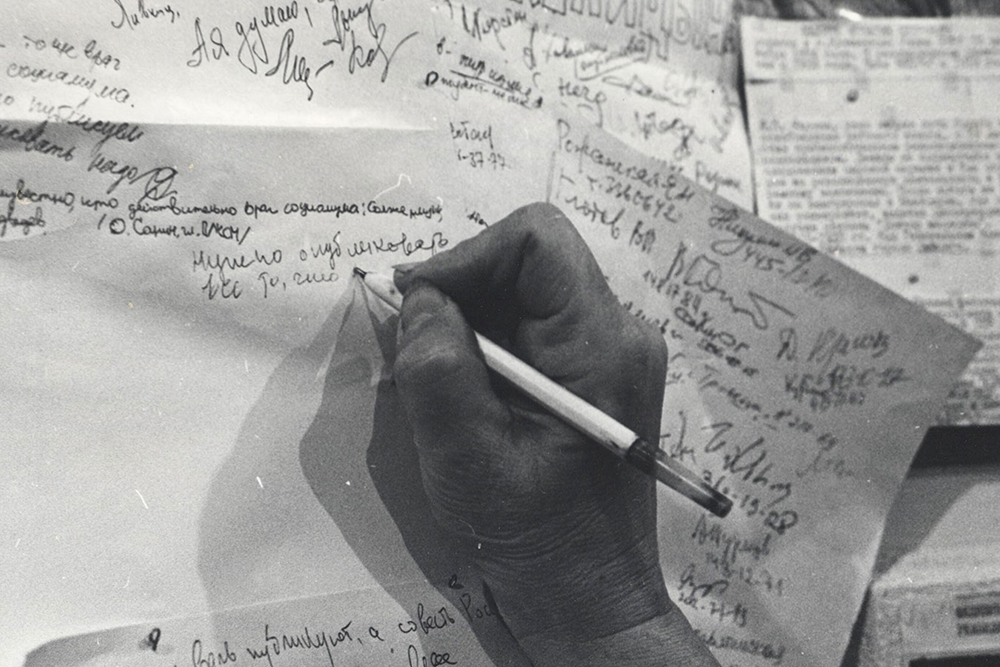

28 февраля 2022 года Верховный суд РФ ликвидировал «Международный Мемориал» — некоммерческую организацию, занимающуюся сохранением памяти о политических репрессиях. «Мемориал» собирал информацию о политических преследованиях в СССР конца 80-х — начала 90-х годов, и за это время накопил огромный архив информации. Сейчас эти данные хранятся в специально созданной базе, которая, несмотря на ликвидацию, продолжает свою работу. Все началось с московской общественной группы «Мемориал», возникшей в 1987 году. Молодое движение выступало за восстановление исторической правды и увековечение памяти жертв политических репрессий. Активисты проводили митинги, распространяли информацию о репрессиях в Советском Союзе, собирали проекты будущего памятника жертвам политических репрессий в Москве. Для их демонстрации в ноябре 1988 года организовали выставку-акцию «Неделя совести». На акции в ДК Московского электролампового завода была открыта Стена памяти с фотографиями и документами репрессированных. Там же люди обменивались информацией, пытались узнать о судьбе своих репрессированных родственников и приносили любые документы, которые могли бы помочь установить правду. Документы, собранные во время «Недели совести», стали началом архива «Мемориала».

— В начале 90-х, после многих лет молчания, люди начали постепенно говорить о репрессиях советских лет, искать спрятанные дневники, переписку, фотографии, — говорит директор архива «Международного Мемориала» Алёна Козлова. — А «Мемориал», еще только формировавшийся как организация, начал планомерную работу по сбору информации и поиску историй репрессированных.

Чтобы как-то систематизировать информацию, в организации придумали «анкету Мемориала». Как рассказывает руководитель программы модернизации архива «Международного Мемориала» Никита Ломакин, эти анкеты заполняли родственники или знакомые репрессированного. На основе материалов, которые у них были на руках, они собирали в один документ всю известную информацию: когда был арест, какой приговор, кто был на суде, кто был вместе с человеком в лагере и так далее.

— Эта анкета стала одним из главных на тот момент стандартизированных способов рассказать про репрессии, потому что долгое время все архивы были закрыты и дел никто не видел, — рассказывает Ломакин. — Анкеты отражали совсем другие сведения — о частной памяти, о том, что сохранялось в семьях.

Как добавляет директор архива Алёна Козлова, задачей «Мемориала» было не только хранить факты и документы о репрессиях как таковых. Истории семей были для организации даже нужнее — важно было рассказывать о том, как себя чувствовали дети и жены репрессированных.

Постепенно из анкет и принесенных людьми фотографий стал собираться общий архив. Правда, в самом начале пути «Мемориала» хранить его приходилось буквально по квартирам сотрудников. Только потом, когда

у организации появился офис в Москве, в нем оборудовали настоящий архив — с картотекой, фондами и описями. И уже тогда стало ясно, что необходима система, которая бы упорядочила весь объем документов и информации, говорит Алёна Козлова.

Первые годы архив был исключительно бумажным. Поиск нужной карточки, информации о человеке и его связях с другими людьми занимал очень много времени по сравнению с тем, как это делается сегодня.

— Например, вы приходите и хотите найти своего родственника, называете фамилию Косаревский. Я иду в картотеку и ищу там карточку с этой фамилией и именем, в карточке написано: «Фонд № 1», опись 3. Я иду на стеллажи, где у меня написано «Фонд № 1», ищу опись № 3, номер такой-то. Ищу на коробках нужный номер, потом достаю дело, папку или конверт с нужной фамилией… — вспоминает Алёна о том, как работали раньше.

«Идти в ногу с технологиями»

Дело не только в том, что бумажный архив — это долго. Во-первых, физические экземпляры документов можно случайно потерять или испортить. Во-вторых, с бумажным архивом очень сложно строить связи между разными анкетами и искать закономерности между судьбами людей.

Первой, самой робкой попыткой цифровизации и сохранения архива было микрофильмирование части фонда. Микрофильмирование — это создание уменьшенных фотографий документов, для того чтобы обеспечить сохранность фондов. Сейчас, как говорит Алёна, прочитать эти микрофильмы можно только на оборудовании, которое можно найти только в части госархивов.

— Хотелось идти в ногу с развитием технологий. Нам надо было не просто сохранить фонды, но и ускорить поиск документов, сделать его более гибким. И для этого нужны были более сложные базы данных в цифровом виде, — рассказывает Алёна.

Пробный вариант такой базы данных, который Алёна называет «сборником информации о репрессированных», появился уже в середине 90-х. Создавали ее силами программистов-волонтеров, то есть практически бесплатно, а содержательную часть разрабатывал Никита Охотин, директор музея «Мемориала».

В то время еще не было широких возможностей для оцифровки или построения связей между разными анкетами — в базу просто заносили всю информацию о человеке. Указывали не только место работы на момент ареста, но и все предыдущие работы человека, имена людей, которые с ним работали, места учебы, участие в организациях. Программная оболочка базы практически не обновлялась с момента ее создания. База использовала очень старый код и, по словам Никиты, ее хранили на двух огромных компьютерах в помещении «Мемориала» на Малом Каретном. Работать было не очень удобно — функционировала база медленно и явно требовала усовершенствования. Кроме того, большой объем информации о человеке можно было только хранить в цифровом виде, никаких дополнительных функций для поиска и обработки данных там не было.

До конца 2000-х у команды «Мемориала» постепенно зрела идея архива, который был бы проще в использовании и предоставлял удобные инструменты для исследователей. Кроме того, очень важно было найти способ добавлять в электронный архив оцифрованные документы, которых не было в первоначальной «базе данных».

— Архив должен помогать нам выявлять связи и перекрещивания имен, судеб, встреч, сокамерников, солагерников, коллег, — объясняет Алёна. — Оцифровка позволяет устанавливать связи внутри комплекса документов, между людьми, жившими в одно время и даже в одном городе, встречавшимися в определенных лагерях. И чем больше массив оцифрованных документов, тем шире возможности для исследований.

«Создать софт для базы»

Сформулировать то, как должна быть организована структура эффективной базы данных, — это самое важное в создании архива. На то, чтобы продумать, какие именно функции нужны и как они должны быть устроены, ушло около года работы практически всех архивистов и сотрудников «Мемориала».

Сразу стало понятно, что никакой сторонний софт не сможет обеспечить нужный функционал и базу нужно создавать с нуля.

— Сторонний софт был бы дешевле, но нам это совершенно не подходило. База в итоге была сделана на postgreSQL, и к ней подключались различные блоки, был добавлен функционал, чтобы хранить отсканированные документы, плюс туда загружен старый именной указатель по базе — тот, который был создан усилиями архивистов за 30 лет существования «Мемориала», — говорит Никита.

Команда «Мемориала» очень долго искала программиста или компанию, которые могли бы написать код. В итоге нашелся один специалист, сделавший всю работу в одиночку. Сейчас он просит не называть его имени.

— Мы очень боялись, что не сможем перенести старую базу данных в новую, — говорит Никита. — Там была куча проблем, она была в очень плохом состоянии, написана на языке Delphi. К тому же пароль администратора потерялся. На момент создания в 90-е годы это была хорошая база, но в середине 2010-х это была практически потерянная история. Но каким-то образом удалось вытащить все данные оттуда и таким образом ее реанимировать.

В переносе базы помимо программиста участвовал Никита в роли менеджера проекта, несколько архивистов, которые постоянно помогали и предлагали варианты улучшения работы системы внутри базы данных, а также сотрудники, которые занимались только оцифровкой.

— На пике над созданием архива работало около 30 человек, включая волонтеров, практикантов и стажеров, хотя у работы с архивом довольно высокий порог вхождения и не сразу начнешь понимать, что к чему. Работа с архивом всегда немножко исследовательская, это очень интересно, — рассказывает Никита.

Также при работе над этим проектом «Мемориал» много советовался с коллегами из немецких архивов, музеев и библиотек, а Никита специально получил стипендию фонда Марион Дюнхоф для путешествий по Германии и знакомства с цифровыми архивами там.

При создании базы команда «Мемориала» предусмотрела риск того, что ее нужно будет экспортировать и загружать в какую-либо другую систему, поэтому сразу же включили в нее экспорт в EAD (Encoded archival description). После выгрузки в этот формат данные можно послать в любой электронный архив в любой точке мира, и машина автоматически будет понимать, каким образом в какое поле подставлять информацию.

Дополнительно позаботились о безопасности базы. Например, серверы открываются только с помощью VPN, а доступ к редактированию базы есть только у 40 сотрудников, хотя просмотреть могут все.

Общую стоимость работы по созданию базы данных оценить сложно, на первоначальную разработку ушло, по примерным подсчетам, около 600 тысяч рублей (на 2017–2018 годы). С финансированием помогали несколько немецких фондов и Фонд Зимина. На момент создания базы 90 000 персоналий. На июнь 2022 около 115 000 персоналий.

«Склад файлов не будет работать как база»

— Неправильно думать, что можно скопировать сплошняком все документы в какую-то базу и что этот склад файлов будет работать как база. Структура архива должна быть продумана еще до начала оцифровки, — рассказывает Алёна. По ее словам, дополнительным плюсом создания базы стало то, что в процессе оцифровки удалось упорядочить бумажный архив и найти документы, лежащие в неправильном порядке или в неправильных папках. Что особенно важно — за это время ничего не потерялось и не испортилось. С документами обращались бережно и уважительно, потому что все участники процесса оцифровки понимали его важность.

— Мы понимали, что наша работа — это работа для вечности. В таком деле ты не думаешь проектами, которые заканчиваются через 3–4 года, а действительно стараешься мыслить глобально, на десятилетия, — добавляет Никита.

Сейчас в базе есть все необходимые возможности для архивной и исследовательской работы: можно заполнить все поля с необходимой информацией о человеке, прикрепить текст, фото- и видеофайлы, указать, откуда появились документы, кто их передал, и еще много разных функций.

— Очень важно то, что база данных позволяет привязывать документы не только к тому делу, в которое они изначально поступили и там находятся. Например, в деле лежит приговор, в котором кроме этого человека упомянуто еще пятеро. И мы можем к каждому из этих пяти привязать этот документ, пусть даже дел в бумажном виде у нас на них нет, — рассказывает Алёна.

Кроме этого, в базе есть функция сложного поиска, например можно найти жителей Ростовской области, арестованных в сентябре 1938 года, или женщин, арестованных после войны в определенном месте, или всех репрессированных учителей города Воронежа.

В базе также можно найти все документы одного типа — например, все сканы справок об освобождении за определенный год или все списки вещей, с которыми за год освобождались заключенные.

— И представьте, там сотни тысяч документов, и мы можем найти нужные за 10 минут и сделать, например, выставку или какой-то креативный проект, исследование, отправить их коллегам в другую страну, — рассказывает Никита.

Архив помог создать и многие другие проекты «Мемориала», использующие технологии. Например, команда проводила виртуальную выставку «Их защищал Сахаров» — на специальном сайте создали разделы с письмами и текстами Андрея Сахарова, фотографиями его подзащитных и коллег. Проект показывал 20 лет правозащитной работы Сахарова. Кроме этого, основываясь в том числе на данных архива, «Международный Мемориал» создал карту политических репрессий в Москве «Это прямо здесь». На карту нанесены места массовых расстрелов (всего 7), лагерей ГУЛАГа в Москве и Подмосковье (всего 190 мест), мест принудительного труда (174 объекта) и места захоронения (7 мест). Все объекты на карте сопровождаются архивными фотографиями и историческими справками.

«Договариваться о правилах сложнее, чем вносить изменения в базу данных»

Одной из главных проблем в работе была стандартизация ввода данных — все сотрудники должны вводить данные в систему одинаково, чтобы корректно работал поиск и сбор данных.

— Мы спасались еженедельными семинарами, на которые собирались все архивисты. Это были многочасовые разговоры, которые потом продолжались в рабочих чатиках. Договариваться о правилах было намного сложней, чем вносить изменения в базу. Наша задача же не просто описать наши погонные метры документов, а разработать концепцию и язык описания, наиболее адекватный для этого. А такая разработка возможна только на основе огромной практики

В итоге пришлось внести несколько стандартизирующих изменений в саму базу, а также выделить специального сотрудника, который вносил правки в описания, согласно общим правилам. Сейчас над пополнением базы регулярно работают около 10 человек, включая архивистов, сканировщиков и консультантов.

Ликвидация «Международного Мемориала» не помешала работе над архивом, так как формально он относится к другому юридическому лицу. Еще в прошлом году команда «Международного Мемориала» планировала опубликовать две части архива в открытый доступ, чтобы к ним была возможность обращаться у любого желающего. Первая — справочник репрессированных по именам, пока дата его публикации неизвестна. В нем любой желающий сможет найти конкретного человека, узнать, что с ним произошло, прочитать часть анкетной информации и, возможно, список документов, в которых он упомянут.

Вторая — географический справочник, который будет опубликован в начале 2023 года. В справочнике будут все населенные пункты Советского Союза до райцентров с их названиями и статусом в разные периоды времени. Это упростит поиск людей и сбор исторической информации об этих территориях.

— Чем больше у людей доступа к такой информации, тем проще сохранить память. Нам как-то очень важную вещь сказала исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова, — вспоминает Никита. — «Вот знаете, мы как-то на городском кладбище сделали скамеечку. Все изменится, „Мемориала“ не станет, но я знаю точно, что скамеечка рядом с могилой невостребованных прахов на Донском кладбище останется, и мне будет приятно, что мы сделали эту скамейку». И работа с архивом — такая же вечная история, как история со скамейкой. «Мемориал» могут ликвидировать, а архив останется.

Текст: Маша Кольцова

Читать остальные статьи: https://story.te-st.org

Стать IT-волонтёр_кой «Теплицы»: https://itvist.org

You may also like

Последствия российской эмиграции в Грузию: кратный рост ВВП и студенты без жилья

Как рынок недвижимости отреагировал на приток мигрант

Как при помощи Таро убедить людей в России больше донатить

Рассказывает авторка проекта «Как карта ляжет»