Николай Кононов: «Не получится бочком-бочком просуществовать в опасную эпоху»

Интервью с автором романа о военной эмиграции и людях без государства

Николай В. Кононов — писатель, журналист, главный редактор «Теплицы». В 2022 году в издательстве Individuum вышел его роман «Ночь, когда мы исчезли» — о трёх геро_инях, потерявших государство и идентичность из-за Второй мировой войны. «Пыль» поговорила с Николаем о том, из каких материалов собрана его книга и какая судьба ждёт нынешнюю российскую эмиграцию.

Художественный роман из дневников эмигранто_к

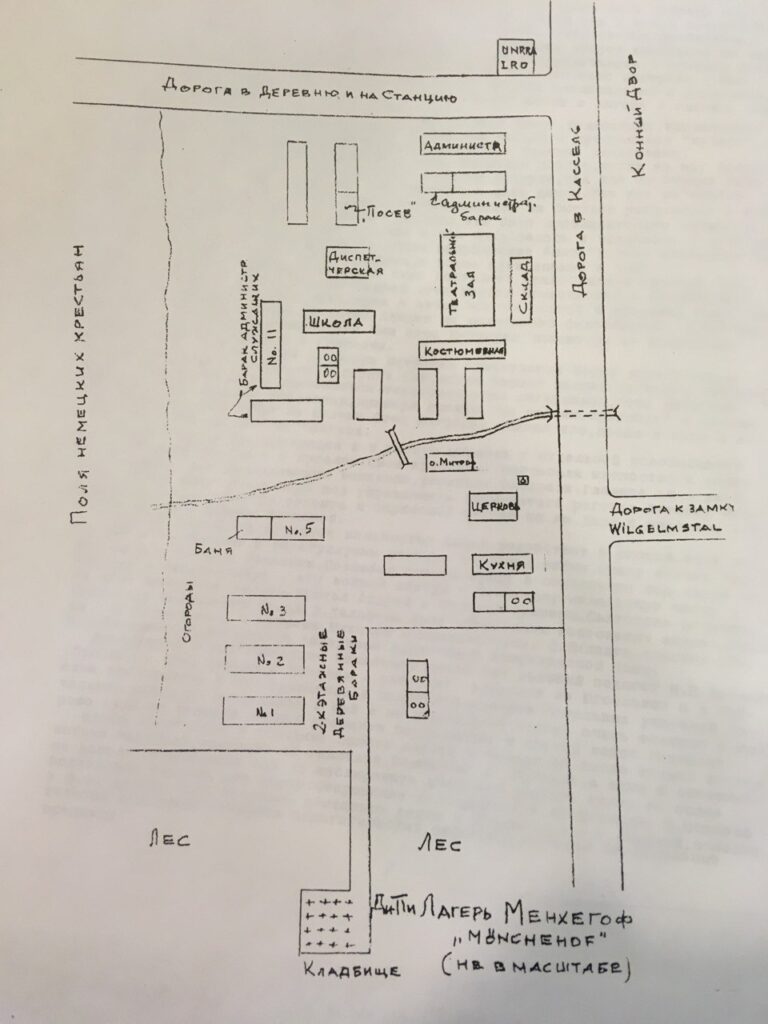

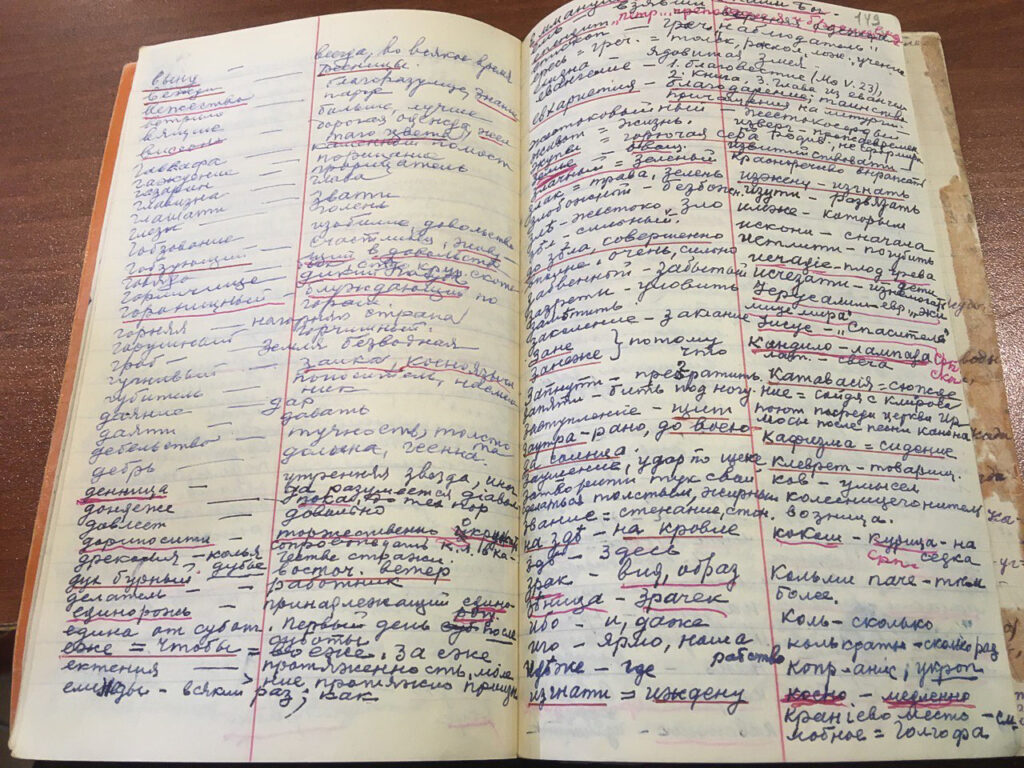

Я писал свой предыдущий роман — «Восстание» — и нашёл интересный материал: документы, мемуары, дневники людей, которые после Второй мировой войны жили в лагерях для перемещённых лиц. Среди них были коллаборационисты — те, кто сотрудничал с фашистами, — были просто люди, спасавшиеся от сталинских репрессий, были дети. Беженцев было несколько миллионов, и они остались в Германии в лагерях на попечении международной организации IRO.

При этом мне было интересно читать не только про перемещённых лиц, но и про апатридов — людей без гражданства. Они — ничьи подданные, никакому государству не принадлежат. На основе их историй я захотел написать роман.

Незамеченный феномен перемещённых лиц

Я начал писать книгу в 2020 году, во время ковида. Так совпало, что ещё в 2019 году, когда я собирал материал к этому роману, мы с семьёй переехали жить из Москвы в Берлин. Это было и до сих пор есть нелегко — опыт эмиграции поддержал вечное, всю жизнь пребывающее со мной ощущение, что, если перефразировать Тертуллиана, «душа по природе беглянка».

Люди как вид, даже если долго живут в одной местности, несут с собой ощущение текучести, временности бытия. Мы можем от него закрываться другими идеями и чувствами, привязанностью к какому-то городу или деревне, но на самом деле оно всегда с нами. У старообрядцев из села Усть-Цильма есть поговорка: на Земле ты гость на час. Это ощущение со мной было всю жизнь, и однажды я понял, что это не моя уникальная черта, что оно довольно универсальное. Я стал искать материал, чтобы об этом написать.

Ещё один мотив, из которого выросла книга, — мне хотелось рассказывать истории людей, которые недополучили внимания. Перемещённые лица — это нечто среднее между беженцами и людьми, которых угнали, например, на принудительные работы. Это промежуточный статус. Мне нравятся герои, которые находятся в переходном состоянии, когда что-то уже кончилось, а новое ещё не началось. Про этих людей и про то, что они думали, чувствовали и переживали, никто почти ничего не писал не только на русском, но и на других языках.

Люди, которые выясняют отношения с родиной

У троих главных геро_инь романа и у трех рассказчи_ц были свои прототипы, которые я нашёл во время чтения документов. Одна рассказчица — эмигрантка, которая принимает свою чужеродность в Англии. Она ощущает себя европейкой, но при этом понимает, что часто ей не о чем говорить с выросшими в условно-нормальных странах и семьях людьми. При этом она мечтает, чтобы в мире произошла анархическая революция. Другой герой — немец, который отсидел срок после убийства в состоянии аффекта. Он выходит из тюрьмы и пытается понять, из чего состоит его трансгенерационная травма.

Меня заинтересовали эти и другие истории, потому что это выразительные и не описанные ранее коллизии. Они показались мне в каком-то смысле знаковыми, потому что это люди, которые выясняют отношения с родиной, с прошлым, с самими собой, по-разному пытаются переживать создание новой идентичности. Некоторые из них воспринимают свою личность как скульптурный материал, а не как данность.

Все они существуют уже в сегодняшнем дне и рассказывают три основных истории, происходящие до, во время и после Второй мировой. Они или потомки главных героев, или каким-то образом им сопереживают. Мне было важно создать ощущение моста из прошлого в будущее, моста из ужасного ХХ века, который, оказалось, продолжается в XXI. Я хотел в романе отвести времени роль большого зеркала, которое придаёт объём комнате.

Впрочем, само название «Ночь, когда мы исчезли» свалилось на меня буквально из ниоткуда задолго до того, как я завершил роман и даже понял, о чём он на самом деле. И как только оно возникло в моём сознании, там же тотчас выстроилась и книга, и её линии, и интонации, и в общем, всё. Так бывает.

Почему эмиграция не поможет переждать тяжёлые времена

Один из моих героев говорит: «Новый век зовёт нас убивать друг друга всё более изощрёнными способами, не размышлять слишком долго, не жить медленно, как в старину. Переждать это время на отшибе, не теряя себя, — вот единственный выход». Однако я сам не думаю, что стоит пытаться избежать больших событий — они всё равно нас настигнут в том или ином виде.

Наоборот, нужно не бежать, а пытаться этому противостоять. Это очень важная способность к коллективному действию, умение трезво смотреть на вещи и не прятаться в самоуспокоение. Нужно уже понять, что не получится бочком просуществовать опасную эпоху, а затем войти в безопасную. К сожалению, в ближайшее время нам предстоят неприятные потрясения. Однако, при этом меня радует, что человеческая солидарность в решении разных проблем растёт. Благодаря этому ближайшее десятилетие пугает чуть меньше.

О будущем новой российской эмиграции

Как правило, переезд, если он состоялся не в привилегированных условиях, — это социальная смерть. Приходится как-то это переживать. Совершенно непонятно, когда и можно ли будет многим вернуться обратно. При этом люди, которые уехали недавно, жили в совершенно другой парадигме, которая во многом была и остаётся имперской. В ней Россия выглядит как огромное великое государство, чьё могущество тянется из глубины веков, и это отношение, как радиация, продолжает фонить сейчас. Перепридумать свою идентичность трудно.

Какие-то люди просто пытаются мимикрировать под местные идентичности, натягивать их на себя, как пуховик во время плохой погоды. Есть люди, которые пытаются понять, как им быть с тем, что они пользуются русским языком и думают на нём. Будущее этого языка в их сознании тоже не определено.

Недавно я читал интервью поэтессы Лидии Юсуповой, которая уже давно уехала, но продолжает писать на русском, хотя и большую часть времени разговаривает на английском. Она занимается в основном документальной поэзией, использует документальные источники. Эта остранённость, использование английского языка как основного, помогает ей воспринимать русский, в том числе бюрократический, как художественный материал. Возможно, через 10 лет самоощущение многих уехавших россиян качнётся в эту сторону.

Появится ли культура уехавших и культура оставшихся

Безусловно, какие-то поля интересов разойдутся. Люди, которые остались в России, сейчас не будут интересоваться тем, чем интересуются уехавшие. Пожалуй, самый яркий пример — тема климата. Те, кто эмигрировал и попал, например, в европейскую повестку, сразу же понимают, насколько здесь проблема климата ощущается как гиперважная и во многом даже решающая. И они тут же вспоминают, как в России они об этом не думали ни секунды, хихикали над Гретой Тунберг. Им было важнее, если они были оппозиционерами, борьба с Путиным. А если не оппозиционерами — пополнение своего банковского счёта и кэшбэк в «Тинькофф».

Тем не менее, сейчас люди гораздо теснее соединены между собой с помощью мессенджеров и других способов коммуникации. И разрыв проходит не по живому: социальная ткань не рвётся, а тянется. Более того, огромное количество людей, которые уехали лет 20 назад, во многом остались очень похожими на жителей России, скажем, в нестоличных городах. Всё-таки век медиа установил более-менее похожий режим сознания для разных людей в разных точках Земли. Поэтому я не думаю, что культура будет чётко делиться на эмигрантскую и российскую.

You may also like

Как лауреат Притцкера придумал современную архитектуру для беженцев

Шигеру Бан одним из первых создал комфортные условия д

«Они разбирают часть своей жизни»: пять историй о том, как украинцы отстраивают разрушенные дома

Репортаж из Бучи, Ирпеня и Черниговщины

Одни из главных героев 2022 — НКО. Вот что они успели сделать за год

Итоги работы инициатив, помогающих украин_кам и протес